Wir haben uns kirchlicherseits in den letzten Jahrzehnten an so viel stilistischen Schrott gewöhnt, dass wir schon glauben, das müsste so. Nein, Form und Inhalt müssen zusammenpassen.

Missing: Neuevangelisierung

Zur Politischen Geographie im Deutschland des Jahres 2016

Eine Replik auf Wolfgang Lünenbürger

Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: “Sie haben sich gar nicht verändert.”

“Oh!” sagte Herr K. und erbleichte.

Bertolt Brecht, Das Wiedersehen

An diese kurze Geschichte hat mich Wolfgang Lünenbürger erinnert, der einen meiner Tweets zum Anlass für eine umfangreiche Positionsbestimmung nahm.

Kampf um Deutungshoheit: Erst die Mitte der Gesellschaft in die rechte Ecke drängen und dann einen Rechtsruck beklagen.

— Martin Recke (@mr94) January 13, 2016

Wolfgang liest in seinem Blog nach und beruhigt sich selbst mit der Feststellung:

Nein, ich habe mich politisch und im Blick auf dieses Land nicht wesentlich verändert seit 2003. Was ja schon eine längere Zeit ist. Wohl aber werde ich anders verortet. 2003 war ich noch (obwohl bei den Grünen) eher mittig und gehörte beispielsweise zum “rechten” Flügel meiner Partei. Heute befinden sich sehr viele bei den Grünen rechts von mir, in der politischen Diskussion insgesamt auch mehr als damals.

Was ihn hingegen um den Schlaf bringt, ist die Folgerung, dass die “Mitte der Gesellschaft” nicht nach rechts gedrängt wurde, sondern sich dahin begeben hat.

I. Wie ja das Brecht-Zitat schon andeutet, würde ich es nicht für einen Vorzug halten, mich seit 2003 nicht wesentlich verändert zu haben. Im Gegenteil — wie sich in meinem Blog nachlesen lässt, hat sich da einiges getan. Und das ist auch gut so.

Meine eigenen Glaubenssätze habe ich in einem langen Prozess im Grunde auf das Credo reduziert und auf das, was damit im katholischen Verständnis gemeint ist. Auf dieser Basis ruht alles andere, und alles andere ist up for debate.

In diesem Prozess sind nach und nach auch alle Glaubenssätze über Bord gegangen, die mir — als früherem Stammwähler der Grünen — nicht mit dem christlichen Menschenbild vereinbar erschienen. Schade für die Grünen, aber den umgekehrten Weg gehen ja schon genug Leute, die meinen, der Glaube der Kirche müsse sich nach dem Parteiprogramm der Grünen richten.

Im Angesicht der Ewigkeit erscheint mir das geradezu absurd.

II. Anders als Wolfgang habe ich Theologie nur auf Grundkursniveau im Würzburger Fernkurs studiert und abgeschlossen, mein Diplom hingegen in Politikwissenschaft erworben. Ich könnte jetzt biographisch noch etwas weiter ausholen, doch soll dies auf später vertagt werden.

Gerade in aufregenden Zeiten wie diesen fällt mir jedoch auf, dass mein Studium hilft, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Welt nicht mit einem moralistischen Überschuss zu betrachten. Moral ist wichtig und richtig, Moralismus nicht.

III. Die simple Einordnung des politischen Spektrums nach dem Schema links/rechts ist mir zu simpel. Besser funktionieren Modelle wie der Politische Kompass oder auch das Nolan-Diagramm. Ersterer fügt der Links-Rechts-Achse eine dazu orthogonale Liberal-Autoritär-Achse hinzu. Damit entstehen die vier Felder linksautoritär, linksliberal, rechtsliberal und rechtsautoritär sowie die berühmte Mitte.

Gegenwärtig ist im deutschen Parteiensystem die Mitte eindeutig von der CDU/CSU besetzt, mit nur noch leichter Tendenz ins rechtsliberale Lager, während das rechtsautoritäre Feld quasi geräumt ist. Leicht links von der Mitte bewegen sich SPD und Grüne, die Linke beackert das linksautoritäre Feld. Die FDP versucht gerade, sich als liberale Mitte neu zu positionieren.

Die CDU/CSU hat das rechtsautoritäre Feld — wir erinnern uns an Innenminister wie Manfred Kanther oder Friedrich Zimmermann — längst verlassen, um in der Mitte Wahlen zu gewinnen. Das war insbesondere dank einer linksliberal und grün dominierten Medienlandschaft eine überaus erfolgreiche Strategie, der SPD und Grüne bis dato nichts entgegenzusetzen haben.

Der Preis dafür ist allerdings, Platz zu schaffen für eine neue bürgerliche Partei. Die muss nicht einmal besonders rechtsautoritär ausgeprägt sein, da auch im rechtsliberalen Feld genügend Raum freigeworden ist. Wo genau sich die AfD am Ende positionieren wird, ist noch durchaus offen.

Derzeit zerrt es gewaltig an der jungen Partei, man fühlt sich erinnert an die heftigen Flügelkämpfe der jungen Grünen. Man darf nicht vergessen, dass dort linksautoritäre Kräfte wie die ehemaligen K-Gruppen mit rechtsautoritären Leuten wie Herbert Gruhl rangen oder dass später im Bündnis 90 auch durchaus konservative Positionen vertreten waren.

Solche Klärungsprozesse brauchen Zeit. Das wird bei der AfD nicht anders sein. Viele Parteineugründungen zerlegen sich auch wieder selbst oder schaffen es nicht, sich dauerhaft über der Fünfprozenthürde zu halten.

IV. Vieles von dem, was Wolfgang als Rechtsruck versteht, lässt sich auch als Realitätstest beschreiben. So mancher linke, liberale oder grüne (wahrscheinlich auch rechte oder autoritäre) Glaubenssatz zerschellt in entscheidenden Momenten an der harten Realität. In solchen Momenten gibt es zwei Möglichkeiten: Man kann entweder die Realität für richtig halten oder den Glaubenssatz, aber nicht beides zugleich.

Tendenziell entscheiden sich in Krisenzeiten mehr Menschen für die Realität und gegen damit unvereinbare Glaubenssätze, während in ruhigeren Zeiten Glaubenssätze den Vorzug bekommen, die keinen harten Realitätstest überstehen würden. Wenn der Realitätstest überwiegend linke, liberale oder grüne Glaubenssätze betrifft, dann sieht das Resultat wie ein Rechtsruck aus.

Im Grunde ist es normal und auch richtig, dass ein Parteiensystem alle vier Felder und die Mitte besetzen kann. Damit ist das politische Meinungsspektrum gut abgedeckt, der Wähler hat eine wirkliche Wahl und es gibt keinen Grund für außerparlamentarische, antidemokratische oder gewalttätige Oppositionsbewegungen.

V. Wer allerdings den rechten Teil der Matrix tendenziell unter pauschalen Faschismusverdacht stellt, der schafft sich seinen Rechtsruck selbst. Denn das kann und wird nicht unwidersprochen bleiben. Das politische Spektrum im Nachkriegsdeutschland ist im Gegenteil erstaunlich stabil und von einer starken Mitte geprägt.

Daran haben auch die großen Einschnitte der Nachkriegsära — als da wären 1968ff. bis zum Deutschen Herbst 1977 und die Deutsche Einheit 1990 — nicht sehr viel geändert. Wir haben die Grünen ebenso in Regierungsverantwortung genommen wie die linksautoritären Nachfolger der SED — und damit die Erben von 1968/77 und 1989/90 integriert.

Die gegenwärtige Flüchtlingskrise und ihre Ursachen haben durchaus das Zeug zu einem dritten großen Einschnitt, da sie ähnlich fundamentale Fragen aufwerfen. 1968/77 und 1989/90 hat sich jeweils das bestehende politische System des Nachkriegsdeutschlands durchsetzen können, weil eine starke Mehrheit, letztlich der Mitte, es genau so wollte.

2015/16 ist es wieder unser bestehendes politisches System, dessen weltweite Attraktivität in Kombination mit der von Angela Merkel ausgerufenen Offenheit für alle Mühseligen und Beladenen im Mittelpunkt steht. Und die Frage, an der sich momentan die Geister scheiden: Wird dieses System durch die Merkelsche Offenheit bedroht oder wird es dadurch eher stärker?

VI. Wo ist denn nun der Faschismus, den Wolfgang quasi an jeder Straßenecke zu beobachten meint? Dazu schlage ich vor, die Matrix auf eine Kugel zu legen. Am Äquator wandern wir dann auf der Suche nach den Faschisten so lange nach rechts, bis uns diejenigen begegnen, die uns entgegen nach links gewandert sind. Und von dort aus wandern wir gemeinsam zum autoritären Pol.

Dort ist es sehr kalt. An diesem Pol gibt es kein Rechts und kein Links mehr. Dort sind die Faschisten, die in Deutschland sehr treffend als nationale Sozialisten bezeichnet wurden. Von dort aus betrachtet sieht der Rest der Welt liberal aus, während vom liberalen Pol aus alles autoritär erscheint — und die wahren Faschisten irgendwo hinter der Erdkrümmung sitzen.

Zuerst erschienen auf Medium.

Toleranz

„Die Kirche ist intolerant in den Prinzipien, weil sie glaubt; aber sie ist tolerant in der Praxis, weil sie liebt. Die Feinde der Kirche sind tolerant in den Prinzipien, weil sie nicht glauben; aber sie sind intolerant in der Praxis, weil sie nicht lieben.“

Réginald Garrigou-Lagrange OP

Politische Überlegungen zu Köln

Notiert an anderer Stelle.

Psalm 24/7

24/7 – 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. 24/7 ist ein Zeichen unserer Zeit. Für Dinge, die so wichtig sind, dass sie keine Pause vertragen.

Und was lese ich in Psalm 24, Vers 7?

Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten; denn es kommt der König der Herrlichkeit.

Das ist ein Vers, den wir im Advent öfter gehört haben. Insbesondere in Form eines der bekannteren Adventslieder:

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;

es kommt der Herr der Herrlichkeit.

24/7 – seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. (Mt 24,42)

Was feiern Atheisten zu Weihnachten?

Weihnachten ist im allgemeinen Bewusstsein und in der Öffentlichkeit so präsent wie wahrscheinlich nie zuvor. Gleichzeitig ist das Christentum in unseren Breiten eher auf dem Rückzug. Wie passt das zusammen?

Offensichtlich hat das Fest nur noch oberflächlich mit dem Christentum zu tun. Es scheint eher so, als ob sich eine mehr und mehr agnostisch-atheistische Gesellschaft der christlichen Zeichen und Symbole des Weihnachtsfestes bemächtigt und sie ihres eigentlichen Inhaltes beraubt, mithin ausgehöhlt hätte.

Schon vor mehr als zwölf Jahren habe ich mich in einschlägigen Foren mit der Aussage unbeliebt gemacht, ich hielte das Weihnachtsfest ohne christliche Substanz für hohl. An dieser Einschätzung hat sich wenig geändert – außer vielleicht, dass sich die Situation inzwischen eher noch verschärft hat.

Heutzutage braucht es zum Feiern generell keinen Anlass mehr – man geht am Wochenende feiern, ohne dass es dazu einen wie auch immer gearteten Grund braucht. Was feiern also Atheisten zu Weihnachten? Der Philosoph Slavoj Žižek versuchte kurz vor Weihnachten in der FAZ eine Antwort, konnte aber nicht so recht überzeugen.

Für Christen kann die Konsequenz im Grunde nur sein, dem Fest ein eigenes Profil zu geben. Die äußeren Zeichen von Weihnachten gehören uns nicht mehr, sie lassen sich allem Anschein nach auch schmerzfrei für ein Fest von Konsum und Kommerz ohne jegliche tiefere Bedeutung heranziehen. Wir brauchen also neue Zeichen und Symbole – sowie die alten Riten. Ein paar Beispiele:

- Weniger ist mehr: Die Advents- und Weihnachtszeit auf das Wesentliche reduzieren, das dann aber mit Sorgfalt und Liebe zum Detail pflegen. Dem Inhalt den Vorzug geben vor der Form, ohne der Formlosigkeit zu verfallen. Scharf überlegen, was wegfallen kann und was unbedingt sein muss.

- Keine Weihnachtsfeiern vor dem 24. Dezember: Zugegeben, das ist nicht einfach und könnte uns auch in ein falsches Licht der Leib- und Lustfeindlichkeit rücken, aber konsequent wäre es schon. Und es würde sofort den Vorweihnachtsstress deutlich reduzieren.

- Fasten im Advent: Während die Umwelt über Wochen schlemmt und futtert, könnten Christen fasten und verzichten, dem geistlichen Prozess den Vorzug geben und sich innerlich auf das Fest vorbereiten – das dann auch äußerlich viel schöner wird, weil nicht alle bis dahin bereits völlig übersättigt sind. Die Adventszeit ist eine kleine Fastenzeit mit eigener Prägung, und mangels kirchlicher Vorgaben können wir uns selbst aussuchen, wie wir unseren Verzicht gestalten.

- Roratemessen: Hier liegt ein großer liturgischer Schatz, den es zu pflegen und eventuell wieder zu heben gilt. Stark in der Form wie auch im Inhalt.

- Umkehr, Buße und Beichte: Eigentlich selbstverständlich, aber inzwischen so selten geworden, dass es wieder lohnt, daran zu erinnern. Lange Schlangen vor Beichtstühlen, wie ich sie im Advent in Hamburg sah, sind ein gutes Zeichen.

- Die Weihnachtsbotschaft in den Mittelpunkt: Sie kommt im allgemeinen Trubel kaum noch vor – rücken wir sie also wieder in den Mittelpunkt. Erzählen wir, was wir zu Weihnachten feiern. Und fragen wir Atheisten, warum sie so inkonsequent sind, Weihnachten zu feiern, ohne an das Wunder der Menschwerdung Gottes zu glauben.

Zur Flüchtlingskrise

Ein paar Gedanken.

1. Warum hat sich im vergangenen Jahr gerade die Generation meiner Eltern so sehr für die Flüchtlinge engagiert? Kann das eine Kompensationshandlung sein, getrieben vom schlechten Gewissen jener ersten Generation, die es nicht geschafft hat, sich zu reproduzieren, und die nun statt der fehlenden Nachkommen Flüchtlinge quasi adoptiert?

Die damit gleichzeitig ihre eigenen Interessen bedient, nämlich die durch ihr eigenes Verschulden zu geringe Zahl der Rentenzahler und Pflegekräfte aufzubessern? Die letztlich also die Entvölkerung von kriegsgeplagten Ländern wie Syrien betreibt, um ihre eigenen Defizite auszugleichen? Es wäre nicht das erste Mal, dass diese Generation – die 68er gehören auch dazu – ihre eigenen Interessen rücksichtslos durchsetzt. Nach ihnen die Sintflut!

Diese These erklärt wenigstens das höchst irrationale Element der gegenwärtigen Flüchtlingspolitik. Offensichtlich kann Deutschland nicht alle Menschen aufnehmen, die das wünschen. Denn diesen Wunsch haben nicht nur diejenigen, die es derzeit über die deutsche Grenze schaffen. Doch gerade ein rationaler Umgang mit dem Flüchtlingszustrom – dazu gehört eine Entscheidung darüber, wer kommen darf und wer nicht – scheint gegen das kollektive schlechte Gewissen nicht durchsetzbar zu sein.

2. Nächstenliebe ist immer konkret. Sie richtet sich an genau einen Nächsten, nicht an eine mehr oder weniger große Gruppe. Papst Franziskus hat vor einigen Wochen alle katholischen Gemeinden und Gemeinschaften dazu aufgerufen, jeweils genau eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen. Das ist ein gutes Beispiel für eine sehr konkrete und zugleich relativ einfach umsetzbare Hilfe. Würden alle, die er damit angesprochen hat, dieser Aufforderung folgen, dann wäre schon viel gewonnen.

Aber längst nicht alle Probleme gelöst. Insbesondere hat Papst Franziskus nicht gefordert, einfach pauschal alle aufzunehmen, die kommen mögen. Denn dies würde die Gemeinden überfordern, es wäre nicht umsetzbar und damit letzlich auch keine Hilfe. Es bliebe auf der Ebene abstrakter, wohlmeinender Desiderate ohne konkrete Handlungsperspektive.

Zur christlichen Nächstenliebe gehört untrennbar die Liebe zu sich selbst („Liebe deinen Nächsten wie dich selbst”) wie auch zu Gott. Nächstenliebe bewegt sich daher stets im Rahmen des jeweils Möglichen und trachtet danach, diesen zu erweitern.

3. Die päpstliche Aufforderung zeigt auch, in welche Richtung Lösungsansätze für die gegenwärtige Krise gehen können. Man beginne ganz am Ende der Kette bei den aufnehmenden Gemeinden, Kommunen und Gemeinschaften. Dort sollten Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge bestimmt werden.

Die Leitfrage wäre dann: Gibt es freie Wohnungen, in die Flüchtlinge einziehen können? Welche Familien, Gruppen, Vereine, Initiativen, Organisationen, Gemeinden können sich um sie kümmern? Welche Zahl ist verkraftbar?

Das gegenwärtige System würde so vom Kopf auf die Füße gestellt. Statt einfach jeden aufzunehmen, der die deutsche Grenze überschreitet, ohne Rücksicht auf geltendes Recht, würden Flüchtlingskontingente definiert – und für diese dann sichere Reisewege geschaffen.

Denn auch dieser Aspekt gehört zur Flüchtlingskrise – das derzeitige System begünstigt Schleuser, die den Flüchtlingen das Geld aus den Taschen ziehen und sie dafür unter Lebensgefahr über die EU-Grenzen bringen. Sinnvoll oder gar humanitär ist das nicht, sondern kriminell.

Dieser Lösungsansatz steht und fällt indes mit der Bereitschaft, das Heft des Handelns wieder selbst in die Hand zu nehmen und insbesondere selbst zu entscheiden, wen unser Land aufnehmen will und kann – und wen nicht. Diese Entscheidung sollte nicht Leuten wie Erdogan oder den Schleusern überlassen werden.

Weniger ist mehr

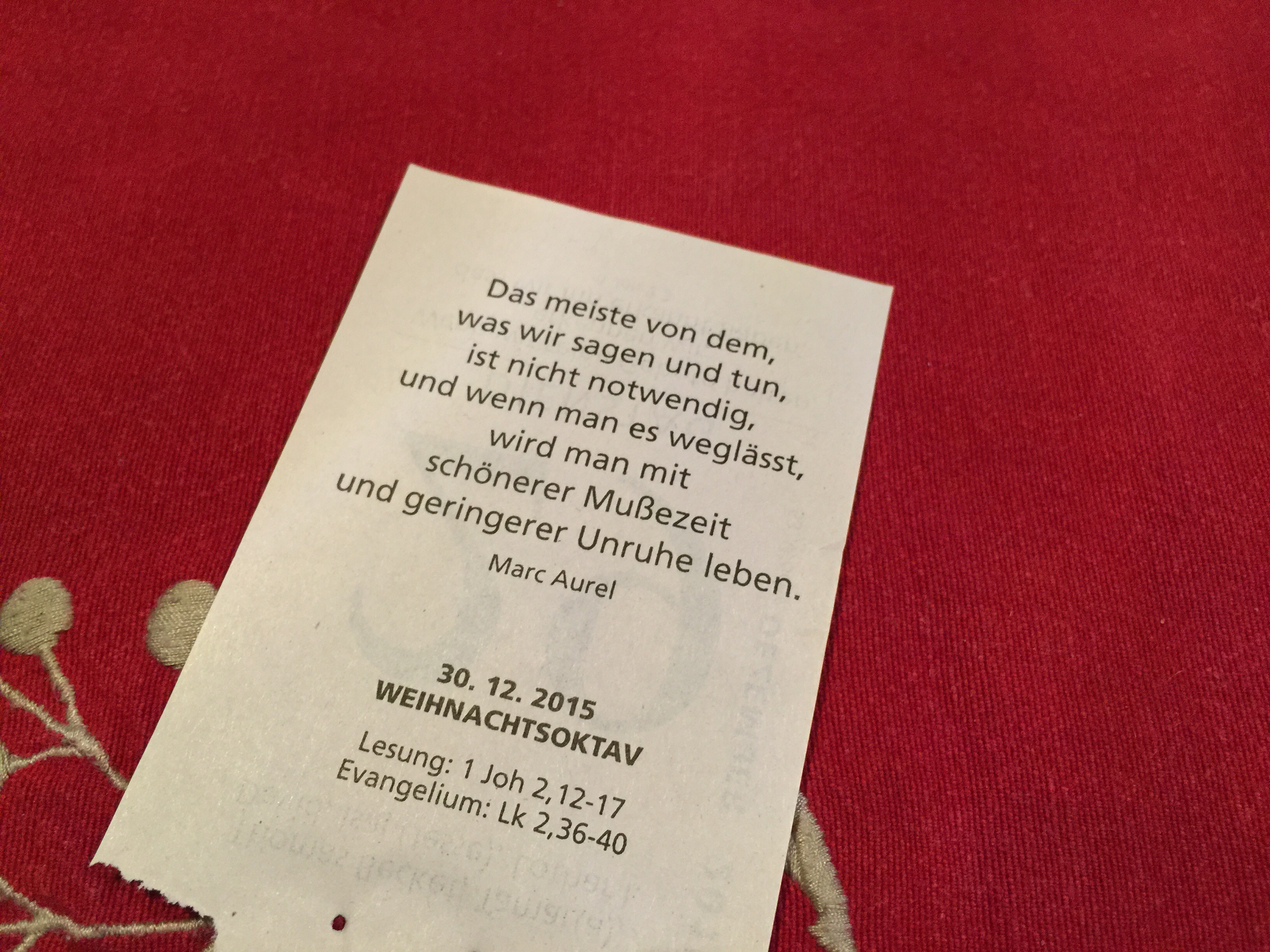

Der heutige Kalenderspruch bringt es schön auf den Punkt:

Das meiste von dem, was wir sagen und tun, ist nicht notwendig, und wenn man es weglässt, wird man mit schönerer Mußezeit und geringerer Unruhe leben.

–Marc Aurel

Das ist doch mal ein sinnvoller und schöner Vorsatz für das neue Jahr, der im denkbar größten Widerspruch steht zum allgegenwärtigen Aktionismus, der ja zumeist auch nur von kurzer Dauer bleibt. Überflüssiges weglassen, um zum Wesentlichen zu kommen.

Die größte Schwierigkeit dabei ist, das Notwendige vom Überflüssigen zu unterscheiden. Bei diesem Unterfangen wünsche ich meinen Lesern eine glückliche Hand.

Weihnachten 2015

Im Sommer 1989 war ich mit drei Freunden, Zelt und Rucksack in Ungarn unterwegs. An diese Reise musste ich in diesem Jahr mehr als einmal denken. Zuerst, als wir uns kurz nach Ostern von einem dieser Freunde verabschieden mussten, der an Krebs gestorben war. Die Trauerfeier war sehr von Dankbarkeit geprägt für alles Gute, das war. Ein großer Trost, so erschien es mir.

Und dann, als im Spätsommer die Bilder von Flüchtlingen zu sehen waren, die über Ungarn nach Deutschland kamen. Das ungarische Loch im Eisernen Vorhang war 1989 der Anfang vom Ende der DDR. Diesmal liegen die Dinge komplizierter. Der Unterschied entspricht etwa dem zwischen einem Deichbruch im Binnenland und einem an der Nordsee. Im Binnenland ist die nachfließende Wassermenge begrenzt, an der Nordsee quasi unbegrenzt.

„Keen nich will dieken, de mutt wieken“, sagt man hier im Norden. Wer nicht will deichen, der muss weichen. Mit der Mauer gab die DDR im November 1989 ihre Staatlichkeit auf. Hoffen wir, dass der Zusammenbruch der europäischen Grenzen in diesem Jahr sich wie damals zum Guten wenden lässt.

Dabei ist unsere christliche Berufung, den Menschen, die zu uns kommen, mit Barmherzigkeit zu begegnen und alles zu tun, was in unserer Macht steht, um ihre Not zu lindern. Dies scheint mir, wie so vieles, ein echter Kraftakt zu werden.

Was sollen wir also tun? Diese Frage stellen die Leute an Johannes den Täufer. „Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso.“ (Lk 3, 11)

Nächstenliebe ist immer konkret. Sie richtet sich an genau einen Nächsten, nicht an eine mehr oder weniger große Gruppe. Papst Franziskus hat in diesem Jahr alle katholischen Gemeinden und Gemeinschaften dazu aufgerufen, jeweils genau eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen. Das ist ein gutes Beispiel für eine sehr konkrete und zugleich relativ einfach umsetzbare Hilfe. Würden alle, die er damit angesprochen hat, dieser Aufforderung folgen, dann wäre schon viel gewonnen.

Viel Kraft hat uns auch in diesem Jahr die Sorge um meine Schwiegermutter gekostet. Es ist nicht leicht, ihr dabei zusehen zu müssen, wie sie die nötige Hilfe anzunehmen verweigert. So schränkt sie ihr Leben unnötigerweise immer weiter ein. Dabei steht so vieles bereit, was helfen könnte. Eine Depression ist eine teuflische Krankheit. Uns als Angehörigen bleibt nichts anderes übrig als uns abzugrenzen, um nicht selbst Schaden zu nehmen.

Unser Jüngster hat in diesem Sommer die Schule gewechselt. Sein Ziel bleibt das Abitur. Nach der dritten Frühjahrskrise in Folge hat er zwar wieder die Versetzung geschafft und ist nun in der neunten Klasse. Doch waren wir uns einig, dass eine Veränderung nötig war. Er hat einen guten Start in der neuen Schule erwischt, allerdings sind mit dem Wechsel auch nicht alle Schulprobleme auf einen Schlag gelöst.

Unser Großer geht mit großen Schritten auf sein Abitur zu, das er im kommenden Jahr ablegen wird. Die ersten sechsstündigen Klausuren hat er bereits geschrieben. Derzeit bewirbt er sich um ein Freiwilliges Soziales Jahr für die Zeit nach dem Abi. Im Januar bereits hatte er seine Führerscheinprüfung bestanden und durfte seitdem in Begleitung seiner Eltern fahren. Seit seinem 18. Geburtstag im Oktober fährt er nun auch alleine.

Beruflich hat mich in diesem Jahr die Neuausrichtung meines Aufgabengebietes beschäftigt. Dieser Prozess war eine echte Herausforderung, blieb aber nicht ohne Erfolg, was mich nun einigermaßen positiv in die Zukunft blicken lässt – auch wenn es momentan gerade mal wieder nicht so rund läuft.

Im Sommer waren wir zum zweiten Mal hintereinander in Südtirol, in der gleichen Ferienwohnung wie vor einem Jahr. Diesmal war ein Freund unseres Ältesten dabei, was die Gruppendynamik etwas belebt hat. Südtirol hat uns wieder sehr begeistert. Es war sicher nicht der letzte Urlaub dort, auch wenn wir für nächstes Jahr ein anderes Reiseziel suchen.

Im Oktober durfte ich bei der Diakonenweihe meines ehemaligen Kurses das Kreuz in den Hildesheimer Dom tragen. Ein großes Zeichen – es ist Christus am Kreuz, um den es hier geht. Der Diakon wendet sich Christus zu, den er besonders in den Armen und Hilfsbedürftigen erkennt. Es war ein goldener Herbsttag, der mich mit großer Freude erfüllt hat. Als fast alle beteiligten Personen rund um den Altar im Dom standen, war für mich auch noch einmal klar zu sehen, dass es in dieser Konstellation keinen gangbaren Weg gab.

Im November haben wir den 75. Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Wir können froh und dankbar sein, dass es ihr und auch meinem Vater, bei allen altersbedingten Einschränkungen, nach wie vor gut geht.

Zu Weihnachten werden wir nun wieder zu meinen Eltern fahren und ein paar Tage dort sein. Am zweiten Weihnachtstag trifft sich die Familie.

Frohe, gesegnete Weihnachten und ein glückliches Jahr 2016!