Jedes Wirtschaftsunternehmen, das etwas auf sich hält, hat heutzutage eine Vision und eine Mission. Doch in der Kirche stößt die Frage nach Vision und Mission auf seltsame Vorbehalte. Dabei ist es im Prinzip ganz einfach: Die Vision der Kirche ist das Reich Gottes, und ihre Mission, alle Menschen zu Jüngern Jesu zu machen.

Damit ist es allerdings nicht getan, denn Vision und Mission müssen konkretisiert werden, sonst nutzen sie nicht viel. Genau das ist unsere Aufgabe als Christen. Wir müssen nicht die ganze Welt retten, denn das hat Christus schon erledigt. Aber unseren Nächsten lieben, das ist uns aufgetragen.

Und alle Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Warum wir uns damit in letzter Zeit, mindestens mal seit ein paar Jahrzehnten, etwas schwer tun, soll hier nicht thematisiert werden. Der damalige Erfurter Bischof Joachim Wanke schrieb im Jahr 2000 in „Zeit zur Aussaat“ (Untertitel: Missionarisch Kirche sein) die folgenden Zeilen:

Dass eine Ortskirche nicht wächst, mag auszuhalten sein, dass sie aber nicht wachsen will, ist schlechthin unakzeptabel. Teilen Sie dieses Urteil? Wenn ja, dann muss uns Katholiken in Deutschland zum Thema „missionarische Kirche“ mehr einfallen als bisher.

Ich habe in den letzten Wochen zwei Bücher gelesen (genau genommen habe ich eines davon gehört, aber das spielt keine Rolle), die sich mit diesem Themenkreis beschäftigen. Zum einen – Rebuilt: Awakening the Faithful, Reaching the Lost, and Making Church Matter, von Michael White und Tom Corcoran, einem amerikanischen Pfarrer und seinem engsten Mitarbeiter, 2013 erschienen.

Zum zweiten – The Purpose Driven Church, von Rick Warren, einem amerikanischen Baptisten und Gründer der Gemeinde von Saddleback, die es inzwischen sogar zu einer Filialgründung in Berlin gebracht hat. Das Buch erschien 1995. Da sich in den letzten 20 Jahren in Saddleback einiges getan hat, wäre es mittlerweile Zeit für eine erweiterte Neuauflage.

Auf das zweite Buch kam ich durch das erste. Michael White und Tom Corcoran verhehlen nicht, dass sie durch Rick Warren beeinflusst wurden und einige der Rezepte, mit denen Warren eine jener Megachurches schuf, ins Katholische übersetzt haben. In jedem Fall eine verdienstvolle Sache.

Jede gesunde Gemeinde wächst, so die These von Rick Warren. Deshalb sei es nicht unsere Aufgabe, für Wachstum zu sorgen, denn das geschehe von alleine und werde vom Herrn in Wellen gesendet. Unsere Aufgabe ist die Sorge um die Gesundheit unserer Gemeinden.

Ein sehr plausibler Gedanke. Damit trifft Rick Warren sozusagen auf Joachim Wanke. Und in der Tat erscheinen ja unsere schrumpfenden Gemeinden irgendwie kränklich, was übrigens ihrer Anziehungskraft nach außen alles andere als zuträglich ist. Wie sieht nun eine gesunde Gemeinde aus?

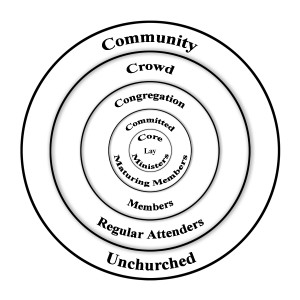

Das Gemeindemodell von Rick Warren besteht aus konzentrischen Kreisen. Im Kern (Core) befinden sich die Minister, also alle, die irgendeinen Dienst in der Gemeinde ausüben. Um sie herum liegt eine zweite Schicht (Committed) aus Engagierten, reifenden Mitgliedern (Maturing Members). Die dritte Schicht umfasst alle Mitglieder (Members), die zusammen eine Gemeinde (Congregation) bilden. Um sie herum liegt eine vierte Schicht, die Menge (Crowd) der regelmäßigen Besucher (Regular Attendees), die noch keine Mitglieder sind. Die Umgebung ist schließlich das örtliche Gemeinwesen (Community) mit den Außenstehenden (Unchurched).

Rick Warren modelliert auf dieser Basis dann Prozesse, um Menschen von außen nach innen zu führen. Durch die Verkündigung der Frohen Botschaft lernen Außenstehende Christus kennen und werden in die Gemeinschaft aufgenommen. Die Gemeinde hilft ihnen dabei, in Christus zu wachsen und den Weg der Nachfolge Christi zu gehen. Der dritte Schritt – Christus dienen – führt zum Dienst und damit auch zur Diakonie. Und schließlich folgt die Mission: Christus mitteilen – Verkündigung. Damit schließt sich dieser Kreis.

Im Zentrum aller Prozesse steht die Liturgie, die damit eine neue Funktion bekommt – sie muss für Außenstehende attraktiv sein. An dieser Stelle fangen für einen liturgisch Interessierten, dessen Liturgieverständnis von Guardinis und Ratzingers „Geist der Liturgie“ geprägt ist, die Schwierigkeiten an. Michael White und Tom Corcoran zeigen allerdings, dass im Grunde keine Abstriche an der würdigen und rechten Feier der Liturgie notwendig sind. Für sie liegt der Schlüssel – und das teilen sie mit Rick Warren – bei der Kirchenmusik.

Die Musik muss die Außenstehenden in der örtlichen Umgebung ansprechen, sonst werden sie vielleicht einmal in die Kirche kommen, aber danach nie wieder. Hier kommt ein weiterer Gedanke zum Tragen: An wen konkret wenden wir uns eigentlich? Wer meint, sich an alle zu wenden, der wendet sich de facto an keinen. Wie jedes Produkt für eine bestimmte Zielgruppe gemacht ist, so muss auch eine Gemeinde ihre Adressaten kennen.

Rick Warren hat dafür die Kunstfigur des Saddleback Sam geschaffen, den prototypischen Außenstehenden in seinem kalifornischen Tal. Bei Michael White und Tom Corcoran ist es Timonium Tim. Auch der hat ein konkretes Profil, was ihn greifbar und vor allem adressierbar macht. Jede Gemeinde muss für sich selbst definieren, wen sie anspricht – geographisch, demographisch und sozialräumlich. Mit der blinden Übernahme irgendwelcher Modelle ist es an dieser Stelle nicht getan.

Erst wenn das geklärt ist, lohnt es sich, über die Gestaltung der Liturgie nachzudenken und den passenden Musikstil auszuwählen. An dieser Stelle passieren interessante Dinge. Wenn erst einmal konkrete Menschen in eine Gemeinde eintreten, dann bringen sie neben ihrem eigenen Musikgeschmack auch musikalische Talente mit. Diese Talente gilt es zu finden und für den Aufbau der Kirchenmusik zu nutzen. Am Ende klingt die Kirche womöglich nach zeitgenössischer Popmusik – das gilt es dann auszuhalten.

Schlimmer als vieles, was immer noch unter dem irreführenden Etikett des Neuen Geistlichen Liedes gehandelt wird, kann es kaum werden. Dieses Liedgut ist ja längst mit der Generation seiner Schöpfer gealtert und trägt heute zuverlässig dazu bei, jeden zu vergraulen, der jünger als 40 ist. Hier ist dringend Abhilfe geboten.

Rick Warren kommt übrigens für sein vierstufiges Initiationsmodell mit insgesamt 16 Stunden aus, verteilt auf vier halbe Tage. Regelmäßige Besucher werden durch einen Halbtagskurs und die Taufe – wir haben es mit Baptisten zu tun, die taufen im Zweifel lieber einmal mehr – zu Mitgliedern. Mitglieder lernen an einem halben Sonnabend, wie sie in Christus wachsen und den Weg der Nachfolge gehen können. Das Gleiche gilt für die weiteren Stufen.

Allerdings – und da wird es in deutschen Durchschnittsgemeinden heftigen Widerstand geben – kommuniziert Rick Warren jeder Gruppe sehr klar und deutlich, was er von ihnen erwartet. Im Grunde sind diese Kurse nur Anleitung zur Christwerdung und ein alles andere als anspruchsloses Programm. Beispielsweise erwartet Saddleback von seinen Mitgliedern nicht nur regelmäßige Teilnahme an den sonntäglichen Gottesdiensten, sondern auch eine tägliche Stille Zeit mit Bibellektüre und Gebet.

Wer in Deutschland nur an die Kirchengebote erinnert, bekommt schnell Ärger. Das muss aber klar sein: Von nichts kommt nichts. Eine Gemeinde, die nicht gesund ist, die kein Profil hat und von ihren Mitgliedern nichts erwartet, inzwischen ja nicht einmal mehr die Zahlung der Kirchensteuer, die kann auch nicht wachsen. Die besteht bestenfalls aus eifrigen Konsumenten des kirchlichen Angebotes, aber nicht aus reifen Christen, die ihren Nächsten dienen und das Evangelium verkünden.

Hier ist also, wie immer in Glaubensdingen, eine Entscheidung gefragt. Ich bin sicher, dass die Modelle von Rick Warren, Michael White und Tom Corcoran, entsprechend angepasst, auch in Deutschland funktionieren. Versuch macht klug. Dieser Weg beginnt, so jedenfalls rät Rick Warren, mit gründlichem Studium der Bibel. Er empfiehlt eine lange Liste von neutestamentlichen Bibelstellen, die sich mit dem Kirchen- und Gemeindebild befassen.

Dafür braucht es Zeit, so Rick Warren. Er warnt ausdrücklich vor Eile. Erst müsse ein ordentliches Fundament gegossen werden, indem Ziele und Aufgaben (purpose) klar definiert würden. Auf dieser Basis könnten und müssten dann alle Aktivitäten diesen Zielen untergeordnet werden. Was nicht den Zielen dient, soll weggelassen werden. Auch hier sind heftige Konflikte mit Besitzstandswahrern abzusehen.

Doch für den Aufbau des Reiches Gottes sind Konflikte notwendig und nicht zu vermeiden.