Notizen von der W@nder-Konferenz in Hannover

I. Ästhetik

Wie sehen wir eigentlich aus? Pfarrheime atmen gern den Muff der Siebzigerjahre, für eine Auffrischung der Optik war lange schon kein Geld mehr da. Oder kein Wille zur Gestaltung, zur Aneignung vorhandener Räume. Wie hören wir uns an? Klingen wir nach Choral und Orgel oder nach Gitarre? Oder vielleicht so:

Schon musikalische Entzugserscheinungen? #wewonder https://t.co/Eik7CMnfvK

— Sandra Bils (@PastorSandy) February 16, 2017

Wir sind ein ästhetisches Minderheitenprogramm. Ist das gut oder schlecht? Wie ist das User Interface (UI)? Und viel wichtiger noch ist die User Experience (UX). Wie erlebt uns der Nutzer kirchlicher Produkte? Wie ist die Customer Journey? Welche Produkte bieten wir überhaupt an? Und umgekehrt: Wie nehmen wir eigentlich andere wahr?

Das Gefühl der Fremdheit entsteht zunächst aus der ästhetischen Differenz. An sich nichts Schlechtes, ist Gott doch der ganz Andere. Und sicher lässt er sich auch im Dekor der Siebziger, zwischen Gummibaum und rotem Tee, und in Musik finden, die in den Siebzigern einmal neu war.

Doch diese äußere Erscheinung geht unweigerlich zu Ende. Wo sich ästhetische Beliebigkeit, Hilflosigkeit und Ignoranz manifestieren, schreckt kirchliche Ästhetik häufig einfach nur ab. Unsere Tradition hat große Kunst und Kultur hervorgebracht. Die Messlatte liegt hoch, wenn es um kirchliche Hochkultur geht, und niedrig, wenn wir den ästhetischen Muff vergangener Jahrzehnte betrachten.

II. Räume

Unsere Räume sind uns zur Altlast geworden. Vielfach für Lastspitzen ausgelegt, sind sie die meiste Zeit schlecht ausgelastet, kosten viel und schieben Sanierungsstau. Auch deshalb konservieren sie die Ästhetik vergangener Zeiten.

Wahrscheinlich wäre es günstiger, die nötigen Räume zu mieten statt sie selbst vorzuhalten. Das schüfe Beweglichkeit und gäbe die Chance, temporär an Orte wie die Eisfabrik zu gehen, wo die Gottesfrage sonst eher selten vorkommt. Und sich diese Räume anzueignen.

Kein Zweifel: Es gibt viel unbedingt erhaltenswertes Erbe einer großen Geschichte. Aber auch viel ästhetischen Schrott, der Geld und Zeit frisst, ohne dass dem ein nennenswerter Ertrag entsprechen würde. Räume definieren das kirchliche Leben, wie ein stählernes Gehäuse. Dabei müsste es umgekehrt sein: Das Leben definiert die Räume.

III. Scheitern

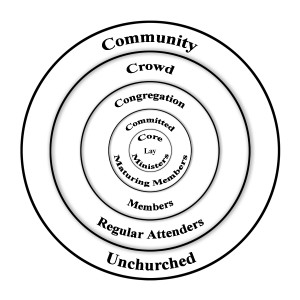

Wir sind längst schon marginalisiert. Nur Minderheiten nehmen noch am kirchlichen Leben teil. Doch unverdrossen führen wir das Programm aus den längst vergangenen Zeiten der Volkskirche fort, auch wenn es nun ein Minderheitenprogramm geworden ist und die Abstimmung mit den Füßen läuft.

Scheitern hat ein viel zu schlechtes Image. Zu den positiven Seiten des Scheiterns gehört, dass es bis dato gebundene Kraft und Zeit freisetzt. Scheitern schafft Raum für Neues. Es ist eine große Erleichterung, nicht mehr alle Kräfte für den Ritt auf toten Pferden aufwenden zu müssen.

Doch sich das Scheitern eingestehen zu müssen, ist oft nicht leicht. Wie groß muss der Schmerz werden, bis wir dazu bereit sind? Lieber unter Schmerzen weitermachen als sich schmerzhaft das Scheitern einzugestehen? Es gibt eigentlich keinen Grund, Programme fortzusetzen, die nicht mehr funktionieren.

IV. Vernetzung

In Zeiten, da Inhalte per Video und Internet allgemein verfügbar sind, haben Konferenzen und ähnliche Events zwei Funktionen: Sie schaffen gemeinsame, geteilte Erlebnisse und Vernetzung unter den Teilnehmern. Beides war bei W@nder stark ausgeprägt.

So materialisierte sich in Hannover ein gewisser Teil meiner Timeline, neue Leute kamen hinzu, wie der eine und die andere, die ich schon länger mal kennenlernen wollte. Schön zu sehen, wie sich die digitale Vernetzung langsam auch im kirchlichen Kontext ausbreitet.

Die Zuordnung der Seilschaften in Hannover bescherte mir mit Jonny Baker, dem Eröffnungsredner des Haupttages, gleich einen Hauptgewinn. Wir sprachen in unserer Seilschaft u.a. über Design Thinking und Service Design — Themen, die im kirchlichen Kontext eher selten vorkommen, im beruflichen Kontext hingegen häufig.

Aus unerfindlichen Gründen hing ich in Hannover relativ viel mit Seminaristen, Diakonen, Kaplänen, Pastoren und Priestern herum. Viele gute Leute, durchaus ermutigend, wenn ich an die Zukunft unserer Kirche denke. Pioniere.

V. Führung

Pioniere arbeiten niemals losgelöst von ihrer Haupttruppe, für die sie den Weg bahnen sollen. Deshalb haben wir hier ein Führungsthema. Und ein Führungsproblem. Wir brauchen Führungskräftetraining auf allen Ebenen. Das wird nicht alles von alleine gehen.

Führung heißt auch, über den Einsatz von Ressourcen zu entscheiden. Eine Entscheidung für etwas ist immer zugleich auch eine Entscheidung gegen etwas anderes. Geld kann nur einmal ausgegeben, Personal nur einmal eingesetzt werden.

VI. Sendung

The gift of not fitting in. Das Paradoxon: Dies verbindet uns heute mit der Mehrheit der Gesellschaft. Nur eine kleine Minderheit passt noch hinein, die Mehrheit hingegen findet keinen Zugang mehr oder nur noch punktuellen Bezug. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter.

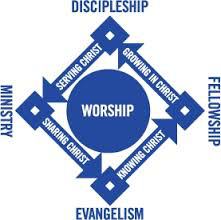

Wir brauchen die Sendung. Wir können uns nicht selbst senden. Und womöglich ist Sendung auch ein guter Begriff, wo das Wort Mission auf Vorbehalte stößt (obwohl heute jedes Wirtschaftsunternehmen, das etwas auf sich hält, eine Mission hat).

VII. Literatur

Vier Bücher, die in diesem Kontext hilfreich sind.

- Michael White, Tom Corcoran. Rebuilt: Awakening the Faithful, Reaching the Lost, and Making Church Matter.

- Rick Warren. The Purpose Driven Church: Every Church Is Big in God’s Eyes.

- Dave Ferguson, Jon Ferguson. Exponential: How to Accomplish the Jesus Mission.

- Alan Hirsch, Dave Ferguson. On the Verge: A Journey Into the Apostolic Future of the Church.