Morgen wird der 19. Deutsche Bundestag gewählt, und wie im Grunde schon länger klar ist, werden dem neuen Parlament wahrscheinlich sechs (mit der CSU sieben) Parteien angehören. Auch wenn dies die Regierungsbildung erschweren dürfte, sehe ich keinen Grund zur Panik. Aber der Reihe nach.

Martin Schulz ist der ideale Kanzlerkandidat, um die SPD unter 20 Prozent zu drücken.

— Martin Recke (@mr94) October 9, 2016

- Die Kanzlerfrage ist schon lange entschieden. Angela Merkel bleibt Kanzlerin, Martin Schulz hatte aus einer Vielzahl von Gründen keine Chance und dürfte der SPD ein historisch schlechtes Wahlergebnis bescheren, und zwar völlig zu Recht. Der Wahlkampf der SPD war unterirdisch schlecht. Auch die Grünen haben kaum Gründe geliefert, warum sie gewählt werden sollten. Weshalb auch nur ihre Stammwähler grün wählen werden und eine hohe Wahlbeteiligung für die Grünen gefährlich werden dürfte.

- Die Koalitionsfrage hingegen ist offen. Die Merkel-CDU ist in der Mitte des politischen Feldes so positioniert, dass sie mit allen Parteien außer Linken und AfD koalieren könnte, je nach Opportunität und Machtverhältnissen. Sie ist weder ausgeprägt rechts/konservativ noch links, weder autoritär noch besonders liberal – sie ist alles und nichts zugleich. Eine Partei wie die heutige CDU hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Sie hat alle anderen Parteien zu Satelliten degradiert, die irgendwie um die CDU kreisen.

- Im nun vergangenen Bundestag gab es zwei mögliche Alternativen zur Großen Koalition: Rot-rot-grün (R2G) und Schwarz-grün. Beide sind Geschichte, wegen des Niedergangs der SPD und der Grünen, die mit dem (Wieder-)Aufstieg der FDP und der AfD einhergehen. Was SPD und Grüne mit der Linken (und der AfD) eint, ist ihr autoritäres, illiberales Politikverständnis. Sie glauben sich im Kern moralisch überlegen und im Besitz einer Wahrheit, die dem Rest der Gesellschaft im Rahmen der Möglichkeiten des demokratischen Rechtsstaates aufgezwungen werden muss, zu deren vermeintlich Besten.

- Der neue Bundestag wird die Gesellschaft sehr viel besser abbilden als der alte. Das ist aus demokratischer Perspektive eine gute Sache. Mit außerparlamentarischer Opposition hat dieses Land keine guten Erfahrungen gemacht. Opposition gehört ins Parlament. Ihre vornehmste Aufgabe ist, eine Alternative zur Regierung bereitzustellen. Hier versagt die SPD in einer dramatischen Weise, die jedem Demokraten Kopfschmerzen bereiten muss. Es ist leider überhaupt nicht zu erkennen, wie die CDU als Regierungspartei jemals abgelöst werden kann.

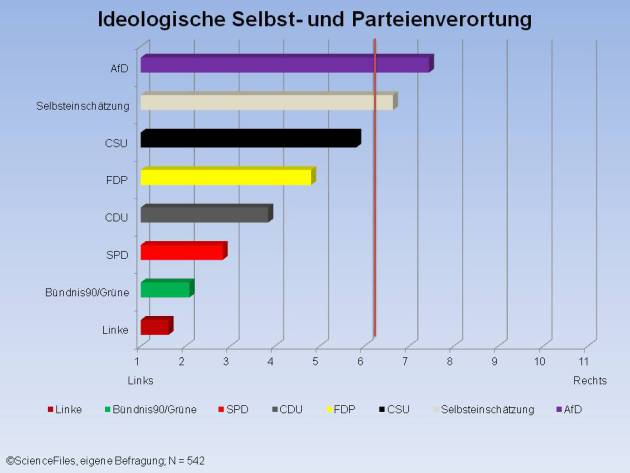

- Wer eine liberale Politik bevorzugt, hat in diesem Lande, im Gegensatz zu den Anhängern eines autoritären Politikstils, keine große Auswahl. Wer sich mit dem Opportunismus der Mitte, wie ihn die Merkel-CDU pflegt, nicht anfreunden kann, dem bleibt im Grunde nur die FDP, nachdem sich die AfD vom konservativ-liberalen ins rechts-autoritäre Politikfeld bewegt hat.

- Da gegen die CDU keine Regierung gebildet werden kann, läuft es also entweder auf eine Fortsetzung der Großen Koalition, auf Schwarz-gelb oder auf Jamaika hinaus. Die SPD kann froh sein, wenn ihr Abstand zur AfD nicht zu sehr schrumpft und sie weiterhin mitregieren darf. Wird die FDP drittstärkste Kraft oder wenigstens zweistellig, ist eine schwarz-gelbe Mehrheit und eine dementsprechende Koalition wahrscheinlich. Ob Jamaika realistisch ist, lässt sich schwer einschätzen. Wer keine Große Koalition wünscht, sollte daher FDP wählen.

- Neuwahlen aufgrund einer gescheiterten Regierungsbildung sind hingegen unwahrscheinlich. Denn dann dürfte die AfD noch einmal zulegen, zum Schaden der übrigen Parteien, die nicht zuletzt deshalb ein starkes Interesse am Mitregieren haben sollten.

- Alle Parteien außer der AfD eint das Versagen, das Thema No. 1 dieses Wahljahres, nämlich Einwanderung, nicht klar genug adressiert und letztlich der AfD überlassen zu haben. Es ist zugleich die einzige offene Flanke der CDU. Bei diesem Thema gab es keine Opposition im Parlament, einmal von der CSU abgesehen, die zeitweise die innerkoalitionäre Oppositionsrolle übernahm, aber selbstverständlich nicht so blöd war, diese Rolle auch im Wahlkampf einzunehmen. Einwanderung wäre das Gewinnerthema der SPD gewesen, wenn sie sich dazu von Anfang an klüger positioniert hätte und die Interessen derer vertreten hätte, die früher einmal SPD-Stammwähler waren. So verliert die SPD, wie sie in den 80ern Wähler an die Grünen, in den 90ern an die Linke und zuletzt an die CDU verloren hat, zu guter Letzt auch noch an die AfD. Wir erleben das Ende einer großen Volkspartei.

Die Bundesrepublik wird am Montag eine andere sein.

Man kann sich das heute vielleicht nur noch schwer vorstellen, aber wir hatten Mitte der 70er ein Dreiparteiensystem aus CDU/CSU, SPD und FDP. Die SPD war wie heute im linksautoritären Feld positioniert, die FDP seit Beginn der sozialliberalen Koalition in meinem Geburtsjahr 1969 im linksliberalen Feld. CDU/CSU deckten die beiden rechten Politikfelder ab. Dank eines Bundeskanzlers, der auch bürgerliche Wähler ansprach, und der rechtsliberalen Restbestände in der Wählerschaft der FDP hatten SPD und FDP zusammen eine knappe Mehrheit gegen CDU/CSU.

Man kann sich das heute vielleicht nur noch schwer vorstellen, aber wir hatten Mitte der 70er ein Dreiparteiensystem aus CDU/CSU, SPD und FDP. Die SPD war wie heute im linksautoritären Feld positioniert, die FDP seit Beginn der sozialliberalen Koalition in meinem Geburtsjahr 1969 im linksliberalen Feld. CDU/CSU deckten die beiden rechten Politikfelder ab. Dank eines Bundeskanzlers, der auch bürgerliche Wähler ansprach, und der rechtsliberalen Restbestände in der Wählerschaft der FDP hatten SPD und FDP zusammen eine knappe Mehrheit gegen CDU/CSU.