Nur zwei Wochen nach Weihnachten endet heute der Weihnachtsfestkreis mit dem Fest der Taufe des Herrn. Die Liturgiereform hat, indem sie ihn auf maximal sechs Wochen beschränkte, die Proportionen dieser besonderen Zeit im Kirchenjahr schwer beschädigt.

Nur zwei Wochen nach Weihnachten endet heute der Weihnachtsfestkreis mit dem Fest der Taufe des Herrn. Die Liturgiereform hat, indem sie ihn auf maximal sechs Wochen beschränkte, die Proportionen dieser besonderen Zeit im Kirchenjahr schwer beschädigt.

Auf vier Wochen Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn folgen nur zwei Festwochen, eindeutig zu wenig. Im nächsten Jahr sieht es kaum besser aus: Dann wird die Adventszeit auf drei Wochen und einen Sonntag verkürzt, die Weihnachtszeit auf nur 13 Tage.

Im Brauchtum haben sich noch Reste eines Sinnes für Proportionen erhalten. Deshalb bleiben in vielen Kirchen, so auch meiner Bischofskirche, Krippen und Weihnachtsbäume noch bis zum 2. Februar stehen, dem traditionellen Ende der Weihnachtszeit.

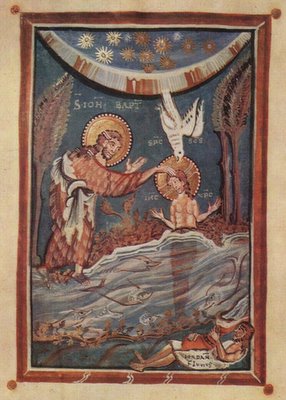

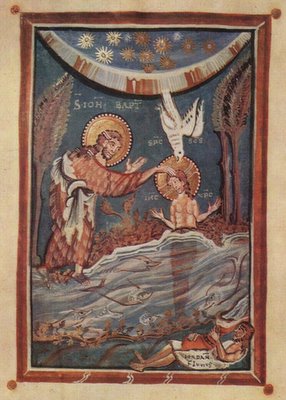

Als Jesus getauft war, öffnete sich der Himmel,

und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen.

Und die Stimme des Vaters aus dem Himmel sprach:

Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen habe.

Eröffnungsvers der Messe